15

2024/05

最新文章

生物力學研究能否更有效地治療腰痛?

今天來分享一篇2019的文獻進行不同論點的討論

背景:

長久以來生物力學在下背痛的成因裡佔一席之地,但大家對於下背痛的臨床特徵受心理、社會因素影響是有共識的,那麼只用生物力學的角度去治療下背痛,會比其他方式更有效嗎?

文獻目標:

文獻目標:將提倡生物力學相關的治療介入模型與其他的模型進行探討,增進下背痛領域取得豐碩的發展。

【什麼是生物力學?】

生物力學應用物理學及工程學的概念來描述生物系統的結構、功能、運動的學科,它包括生物體的任何層次。以物理治療來說,則強調骨骼肌肉系統的運動、神經肌肉的控制,以及在正常或異常受力狀態時力與運動之間的相互關係。

以生物力學介入很有效的觀點:

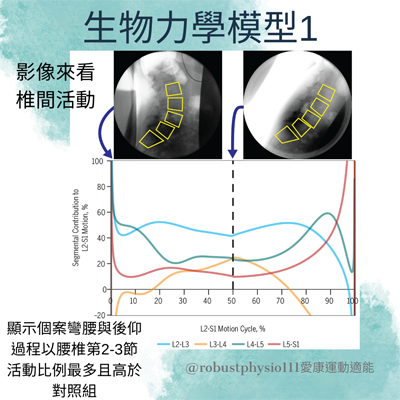

【生物力學模型 1:椎間力學,非特異性下背痛功能障礙】

【生物力學模型 1:椎間力學,非特異性下背痛功能障礙】以螢光透視 (Fluoroscopy)即時x光,評估腰椎節段的活動度、前後位移、椎間盤高度、椎間鬆弛,極少研究證明有無下背痛的人照出來有差異,但有些研究顯示椎間位移、鬆弛的情況,較多在受傷引起的下背痛人身上看見。

在“連續”螢光透視顯示下背痛患者和對照組之間腰椎“動態”屈伸動作、左右,在椎間活動比例上有明顯差異。因此被當成生物力學介入的標記、預後的成效之一。 舉例:在「被動測量」上看見椎間不均勻的活動度,可能是結構因素,如椎間盤退化或韌帶緊繃引起;在「標準承重下主動運動」看見異常動作,可能是椎間控制問題導致負荷不一致,所以針對有問題的節段介入改善力學因素。

認為生物力學的研究有助未來找出更多元的指標,如發炎因子、肌肉啟動順序、肌肉代謝問題、平衡和擾動的變化…等,還有考慮節段運動模式與患者其他的問題(方向偏好、疼痛影響、恐懼活動和身心問題的體化症)之間的關係對結果也很重要。

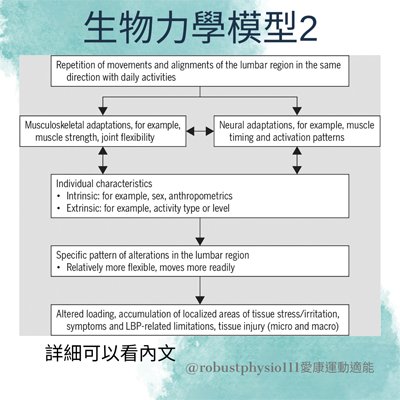

認為生物力學的研究有助未來找出更多元的指標,如發炎因子、肌肉啟動順序、肌肉代謝問題、平衡和擾動的變化…等,還有考慮節段運動模式與患者其他的問題(方向偏好、疼痛影響、恐懼活動和身心問題的體化症)之間的關係對結果也很重要。【生物力學模型 2:運動病理學模型】

探討下背痛是怎麼形成與什麼重複動作引發症狀產生(屈曲、伸展、旋轉、側彎或這些的組合),最終導致腰椎刻板運動模式和脊椎排列的結果。它認為這與日常生活的動作習慣、姿勢有關,為了適應而產生的神經、肌肉系統改變。->非常有名的麥肯錫運動來自這裡 隨著時間拉長,這些改變可能造成組織壓力,產生發炎疼痛,再找到更靈活的動作模式之前,腰痛可能持續或反覆出現。針對造成疼痛的動作模式進行調整,可能是一種有效且可行的方法。

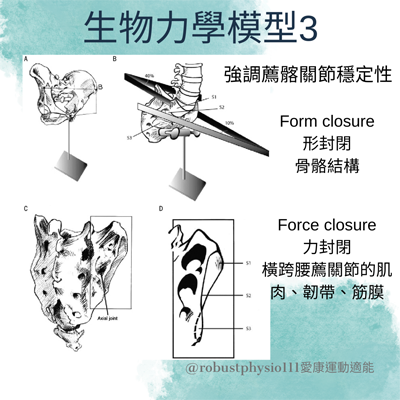

【生物力學模型 3:薦髂關節的解剖學、生物力學和病理學】

【生物力學模型 3:薦髂關節的解剖學、生物力學和病理學】薦髂關節是一個非常特別的關節,連結骶骨和髂骨,形成骨盆,可提供上半身的穩定,有3個大槓桿銜接(脊椎和雙腿)更是一個傳遞力量/壓力的平台。 骨盆前傾後傾會連帶影響腰椎位置,大腿屈曲伸展也會影響骨盆、腰椎位置,可以說牽一髮動全身都不為過。

骶髂關節和恥骨聯合疼痛:通常與懷孕、外傷、關節炎有關。疼痛發生在髂後嵴和臀溝之間,尤其是骶髂關節附近。 在這群患者中發現,他們深層腹部肌群運動的改變,無法產生足夠的穩定及動作失衡,導致力封閉代償在不同組織上,如後薦髂韌帶常被針對。有些患者給予骨盆帶後,疼痛可立即減緩;有些嚴重疼痛患者最終會走向薦髂關節固定術。

*生物力學論點小總結:

1.下背痛患者因為姿勢、動作改變而誘發/減緩疼痛,所以生物力學是主因,矯正運動有幫助。

2. 因為研究出許多可測量的生物力學標記與下背痛相關,所以肯定生物力學的研究可以促進這個領域,未來更需要嚴格與深入的探討。

單獨以生物力學介入效果不彰的觀點:

一篇2007年系統性回顧文獻發現針對“慢性非特異性下背痛”的人來說,介入效果:

任何形式的運動(讓身體產生不同生理效應)與任合形式的治療(認知行為、儀器…)>針對生物力學的特定運動(腹橫肌啟動、脊椎穩定運動…)>什麼都不做。

生物力學的介入方式可能不足以影響病人最大的原因

- 必須要選擇“特定的”患者才能讓生物力學的特定運動有效,它們可能僅在非常少數患者的表現子集中有效,並且可能無法實現該如何選擇這些患者的方法。

- 已確定的生物力學因素可能不是導致疼痛反應的傷害性輸入的原因,或者疼痛可能由於持續的傷害性輸入以外的原因而存在。

- 這類型的研究是很有挑戰的,要達到雙盲,分離出單獨因素、不考量其他效益(安慰劑、醫病關係…),這些問題往往很難估計任何介入的具體效果大小,包括單獨以生物力學介入。

簡單來說,即使我們“誘發”測試重現了患者的疼痛,或醫師局部注射麻醉劑減輕了疼痛,也不能斷定所識別的運動或結構是導致疼痛持續的原因 ,更不確定的是,是否針對上述發現進行的介入將導致臨床改善。

*多因素論點小總結:

1.解釋下背痛是一個多因素問題,其中任何單獨的因素或機制都起著很小的作用, 如果有很多種因素影響個案的下背痛,那麼尋求和治療最主要因素的策略都不如任意地選擇治療2個或更多因素有效。

2.它認同生物力學對下背痛的影響,但現在的挑戰在於如何最好地系統地整合來自各個科學領域的知識,這似乎是實現更有效管理下背痛治療和減少失能的目標所必需的。

【回到文獻提出的問題】 作者認為問題不在於生物力學本身是否是治療最理想的方法,而在於生物力學是否為主要導致下背痛的因素,才能使介入有足夠成效。

【文獻最後建議】 面對廣大不同症狀光譜表現的下背痛病人與客戶,應整合他們來自不同生物、心理、社會領域的因素,以指導對下背痛的理解和有效管理的方法。

Cholewicki, J., Breen, A., Popovich Jr, J. M., Reeves, N. P., Sahrmann, S. A., Van Dillen, L. R., ... & Hodges, P. W. (2019). Can biomechanics research lead to more effective treatment of low back pain? A point-counterpoint debate. journal of orthopaedic & sports physical therapy, 49(6), 425-436.

Chou R, Huffman LH. Nonpharmacologic therapies for acute and chronic low back pain: a review of the evidence for an American Pain Society/American College of Physicians clinical practice guideline. Ann Intern Med. 2007;147:492-504. https://doi. org/10.7326/0003-4819-147-7-200710020-00007

R. McNeill Alexander (2005) Mechanics of animal movement, Current Biology Volume 15, Issue 16, 23 August 2005, Pages R616-R619.

Levin, Stephen. (2013). Closed kinematic chain mechanisms comprise the fundamental mechanics of biologic movement and stability.

*僅分享保健醫藥學資訊,不能取代專業醫學建議、診斷或治療。